軍人教授方振東首次揭示淡水長期貯存的水質變化規律

2014-04-20 18:12:33

admin

567

據搜狐資訊2011年9月12日訊 科學家、老師、副院長,集三種角色於一身的解放軍後勤工程學院副院長方振東教授實在是太忙了,即便是在寒暑假裏也不例外。作為我國*早研究軍事環境安全的開拓者,他在給水排水、環境科學與工程學科以及作戰環境學等領域進行了許多卓有成效的研究探索。

其中,*讓他在軍內外聲名鵲起的當屬“珊瑚島礁淡水資源的開發與應用”研究了。在他和同事們的不懈努力下,小小的島礁也能打出取之不盡用之不竭的淡水。這項研究成果堪稱水資源研究的皇冠,為我國駐守在珊瑚島礁的軍民提供了生命之源,也正是他的這項研究,使後勤工程學院2004年獲得了首個國家科技進步一等獎!又一項零的突破。

1988年,26歲的方振東以優異成績考入清華大學,攻讀環境科學與工程碩士學位。

方振東有自己的一套理論,“隨著改革開放的深入發展,國家的工業化進程越來越快,環境汙染問題也越來越嚴重,我十分看好這個專業的應用前景,以及它以後在部隊的發展。”

事後證明,方振東走對了這一步。然而,從一名水暖通專業工程師轉變為環境科學與工程專業的行家,這不是一件容易的事情。

“我沒有專業基礎,還比同學大兩三歲,知道學習的重要性,所以在學業上下了很多苦工夫。”方振東如同又回到本科時代,全身心投入到學習當中。在當上清華的研究生會學術部部長後,他經常組織與環保有關的各種學術和宣傳活動。每年的“地球日”,他們都走街串巷地宣傳環保。他的碩士論文是《造紙廠的廢水汙染治理》,為了這個研究課題,他跑去了黃河源頭、長江兩岸,目睹了內蒙、山東、河南、安徽、四川的大大小小十幾個造紙廠。方振東心急如焚:當沙塵暴越來越頻繁地光顧,當森林凋敝物種毀滅,當江河湖泊患上“白血病”,當未來的水將與血液等價時,人類如何生存和生活?我們現在必須立即行動起來,拯救滄桑的家園!

由於成績優異,1990年底,方振東被保送攻讀清華博士研究生,成為著名環境工程學家王占生教授的學生。跟著王老師,他參加了很多“七五”“八五”攻關課題,錘煉了科研能力。幾年後,他的博士論文又選擇了水《關於微汙染水源水的處理》。

正是在水木清華的日日夜夜裏,方振東開始對水科學與技術產生了濃厚的興趣。

為學習借鑒世界上先進的水資源利用技術,1997年底,方振東前往澳大利亞考察。他們認真考察了澳大利亞珊瑚礁的開發利用及供水情況,發現這些珊瑚礁上一般都不住人,少數開發旅遊的島礁都是從大陸供應淡水。

“在悉尼市水務署,我‘天真地’詢問水資源專家們:‘為什麽不開發利用珊瑚礁裏的淡水體呢?’話音剛落,哄堂大笑,專家們不無嘲諷地說:‘珊瑚礁都是珊瑚蟲的骨骼堆積而成,既無泥土也無砂石,與海水連通,何來淡水?你們中國人的思維真像Great Wall(萬裏長城)一樣,令人不可思議。’”方振東饒有興味地回憶道。後來,他們又先後去美國、歐洲考察,得到的結論都差不多。

“科研創新就是要敢為天下先,隻有獲得自主創新的知識產權,才能在水資源研究領域寫下中國人的名字。”方振東對我們說。

他舉了一個例子:位於太平洋上的馬爾代夫島,人們也曾通過打井得到淡水,實際上就來自於淡水透鏡體,但是這種淡水資源必須科學開采,否則會引起海水倒灌,破壞透鏡體。馬爾代夫島部分地區出現荒漠化現象就因過渡取用淡水資源造成的。“因此,我們一定要揭示這個重要的自然現象,科學解釋它是怎麽形成的,它存在的機理是什麽,它存在的模型是什麽,它的儲量條件是什麽。”

他們大膽地以珊瑚島礁作為天然實驗室,在島上布置了很多探測頭和儀器,觀測海島內部的水質、水位變化曲線,終於揭示了淡水透鏡體的形成發育機理和存在條件,得出了凡直徑大於270米的珊瑚島礁均有可能形成淡水透鏡體的結論。

為了科學確定淡水透鏡體開采工藝,製定可持續開發戰略,方振東帶領課題組與海軍官兵一起在永興島上進行了長時間的抽水試驗。他們在島嶼的不同部位開鑿了30多個探測孔或水井,利用各種大小不同的潛水泵進行抽水試驗,每隔20分鍾測量一次水位降升、含鹽量變化等參數,每次試驗持續24小時不間斷。這些試驗,揭示了淡水透鏡體的動力學過程,首次發現了“抽水倒錐”這一重要的自然現象,為製定淡水透鏡體可持續開采的科學工藝提供了原始資料。

為了創建珊瑚島礁淡水透鏡體的理論體係,必須建立透鏡體的數學模型。“這是我們當時遇到的*大的理論難題。”方振東告訴我們,剛開始他們利用流體力學的有關理論創建數學模型,先後進行了上千次數學運算,但是都很不理想,理論計算值和現場實測值誤差較大,難以準確描述透鏡體的存在狀態、容量和穩態條件。

“珊瑚島礁的邊界條件太複雜了,潮汐、氣象、地質等影響因素太多了,要建立一個精確的數學模型難度太大了。”1999年春天,他們運用滲流理論、質量守恒和達西定律反複運算,*終建立了一個全新的淡水透鏡體數學模型,準確模擬了淡水透鏡體的存在狀態和空間分布,理論計算值和實測值吻合很好,誤差在3~5%之內。

3年多嘔心瀝血的計算和試驗,他們終於完成了數學建模,摘取了淡水透鏡體理論創新的皇冠,開辟了我國水資源研究的新領域。

“我們能根據島礁的大小計算出淡水儲存量,而且能知道怎麽取用才不會破壞它,這個意義特別重大。假如說我國的艦船,原來是從湛江補水,現在我們在島礁發現有淡水了,就可以把補水基地外推,相當於我國的戰略控製圈擴大了。此外,我們還能知道一個島礁可以駐紮多少軍民、駐紮多長時間而水源沒有任何問題。”方振東說。

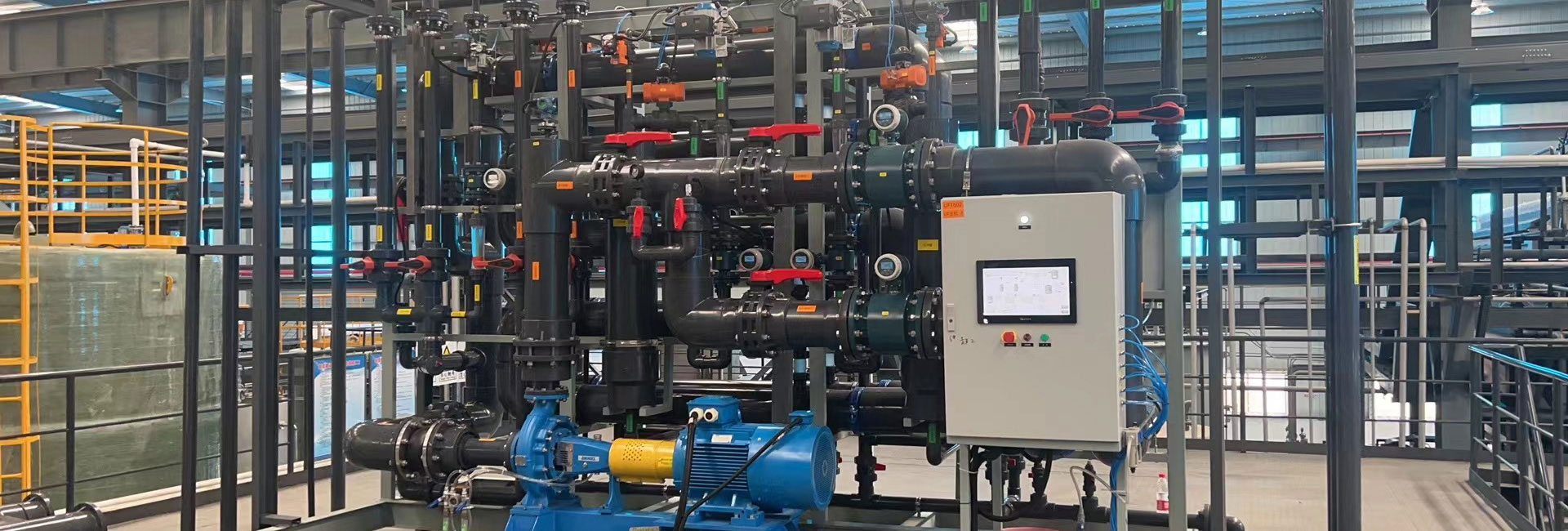

課題研究中,有一個非常重要的技術難題就是淡水保鮮貯存問題。自1995年初開始,課題組分別在室內、室外、南方、北方貯存了20份不同性質的水質樣本,進行水質保鮮貯存試驗,每隔72小時檢測一次水質參數,繪製水質變化曲線。實驗持續了4年時間,他們終於首次揭示了淡水長期貯存的水質變化規律,創建了飲用水長期保鮮貯存的新理論,解決了西沙高溫、高鹽環境下雨水貯存6個月的飲用安全難題。除此之外,他們還研製成功了適合在島礁上使用的、一體化的淡水淨水設備,為這項技術的推廣鋪平了道路。

10年磨一劍。方振東帶領科研團隊在這10年漫漫科研征途中,共開鑿了120個探采結合孔,試驗1000多次,取得各種數據25000組,經曆了100多次失敗,*終科學地揭示了一個自然現象,創建了兩種新的理論體係,開發了兩項創新工程,研製了4類新型軍用裝備,提出了6套工藝流程。2004年,這項世界首創的科研成果獲得了國家科技進步一等獎。

■方振東

男,1962年4月出生,清華大學博士畢業,現為解放軍後勤工程學院副院長、專業技術五級教授。獲得國家科技進步一等獎1項,“十五”全軍後勤重大成果獎1項,軍隊科技進步一等獎1項,軍隊科技進步二等獎3項;研製的便攜式淨水裝置和海水淡化裝置已定型列裝,獲國家實用新型專利6項,發明專利2項;入選國家百千萬人才工程;享受國務院政府特殊津貼;榮獲“軍隊傑出專業技術人才獎”、總後科技銀星等榮譽稱號,榮立二等功1次。