蒙古族女博士懷利敏承擔我軍岸灘供水方艙已研製成功

據新華網北京2011年8月10日訊 從茫茫草原走向浩瀚海洋,隻為一個藍色的夢想。為了圓夢,她放棄了全國知名企業數十萬元的年薪,36歲時毅然從軍。在短短的6年,她給人帶來連連驚奇:成為海軍艦船補給專業學科帶頭人,先後擔任全軍、海軍4個重點科研項目的負責人,在艦船補給裝備研製中取得一係列重大突破,獲軍隊科技進步一等獎1項,軍隊科技進步二等獎1項。她就是海軍後勤部某技術裝備研究所艦船補給研究室高級工程師懷利敏。

2005年底,入伍不到1年的懷利敏被委以重任,擔任“十一五”重點科研項目“某岸灘供水係統”課題組組長。

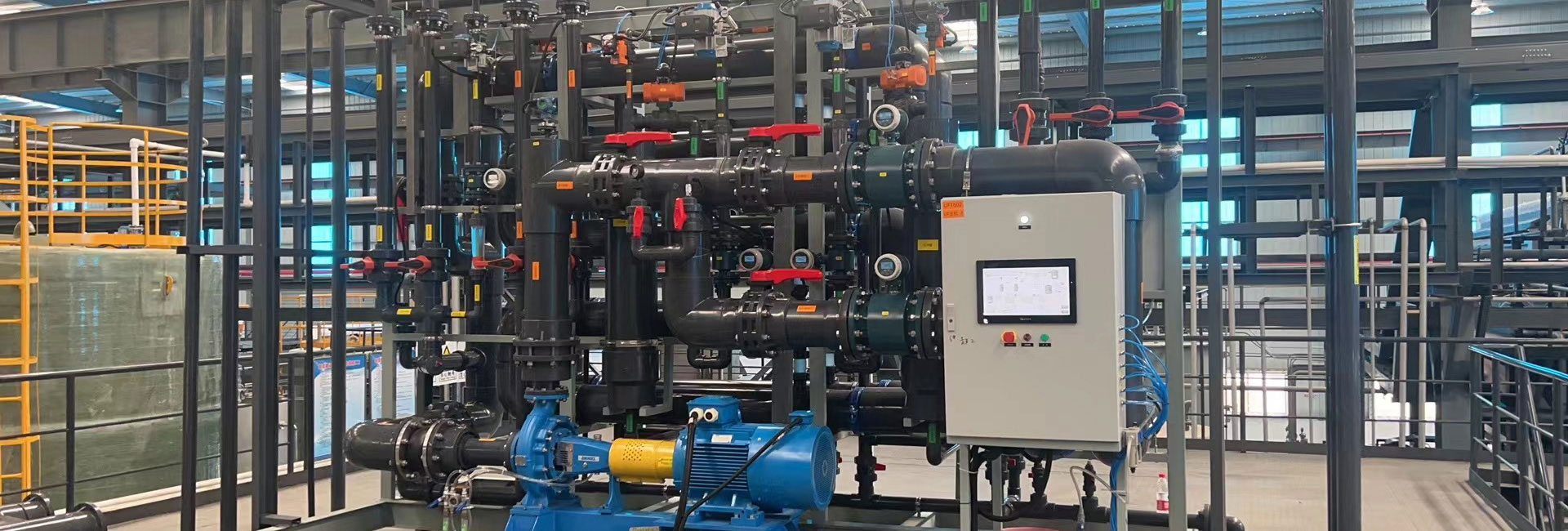

這項科研項目是我軍後勤大型骨幹裝備,包含了9型裝備研究任務。研究涉及機械、電子、液壓、化工等諸多學科領域。更為重要的是,從立項、設計、試製、試驗到定型隻有2年時間,工作量相當於一般科研項目的10多倍。

長期以來,我軍沒有專用岸灘艦艇補水裝備,現役機動式製水裝備海水淡化能力弱、裝備體積大、機動性能差。當時這一研究在國內尚屬空白,在國際上也沒有現成的經驗可借鑒。

第一次搞大型岸灘供水裝備,許多科研人員心裏底氣都不足。一時間,各種懷疑的目光都聚集到懷利敏的身上:她一個科研戰線的新兵,能挑起這個擔子嗎?

麵對這個“燙手山芋”,懷利敏把壓力藏在心裏,用行動證明自己。為了掌握一手資料,她先後10餘次到承製廠家跟蹤裝備的結構特點、工作原理和研製情況,帶領項目組的成員一次次設計方案,一次次論證研究,一次次優化程序,不斷推倒重來。她大膽運用係統工程理論,提出研製集多水源提取、海水淡化、淡水淨化、純水製取、野戰儲水、海上輸水管線敷設、海上補水多種功能於一體的係統方案,得到總部專家的一致認可。

經過不懈努力,一個個專用方艙問世。“某岸灘供水係統”的研製成功,填補了我軍岸海銜接保障裝備體係的空白,解決了無碼頭條件下,對海上錨泊艦艇的岸灘補水難題,提高了對海軍艦艇編隊淡水和純水的機動保障能力。2009年,這一成果獲得軍隊科技進步一等獎,懷利敏被解放軍四總部評為“全軍愛軍精武標兵”。