跨越四分之一世紀陳翠仙教授百折不撓在“膜”界探尋

2014-05-10 18:24:52

admin

433

據清華新聞網2010年4月19日訊 對於很多城市家庭,飲水機是同電視機、冰箱一樣不可或缺的電器。在許多辦公室和學生宿舍裏,也許沒有電視機,但一般都有一台飲水機。然而,在我校化學工程係陳翠仙教授的家中,卻難覓飲水機的蹤影。原來陳翠仙在家中的自來水終端安裝了一套過濾裝置,把自來水中的有害物質過濾出去,達到近似於桶裝純淨水的效果。這種自來水過濾工藝所使用的核心技術,則來自於陳翠仙嘔心瀝血進行了20多年的 “膜 ”研究 。2009年11月,陳翠仙和她的研究團隊多年來的成果 “滲透汽化透水膜、膜組件及其應用技術”獲得了2009年度國家技術發明二等獎,並受到了黨和國家領導人的接見。

“膜”可名狀

乍一聽到“膜”,很多人會感到陌生。其實,膜在大自然中廣泛存在,就拿我們自己來說,耳膜、鼓膜、視網膜都是我們再熟悉不過的生命“膜”。隨著人工合成“膜”技術的實現,各式各樣的“膜”被應用於生產和生活的諸多領域。

比如我們喝的純淨水,就是通過膜技術去除水中的懸浮物、細菌、有毒金屬物質和有機物後得到的。不難看出,自然界的“膜”和人工合成的 “膜”具有一個共同的特性,即選擇透過性。這正體現了 “膜”的一般定義:膜是分離兩相和作為選擇性傳遞物質的屏障。

在化學工業界,膜分離是繼精餾萃取等分離之後迅速崛起的一種分離技術。它以膜作為分離介質,具有高效、節能、環保、分子級過濾及過程簡單、易於控製等特點,目前已廣泛應用於食品、醫藥、生物、環保、化工、冶金、能源、石油、水處理、電子、仿生等領域。在能源緊張、資源短缺、生態環境惡化的今天,產業界和科技界把膜分離視為21世紀工業技術改造中一項極為重要的新技術。曾有專家預言:誰掌握了膜技術,誰就掌握了化學工業的明天。

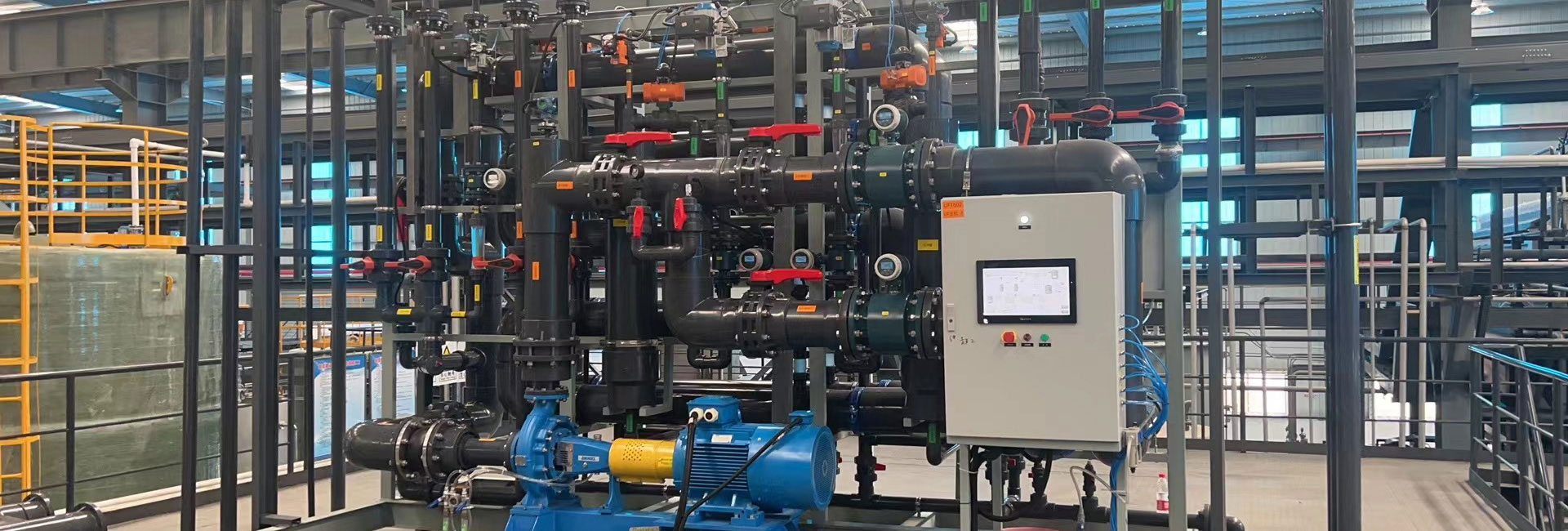

膜分離過程包括多種形式,如廢水和汙水處理中常用到的微濾,被廣泛應用於海水淡化的反滲透,以及自來水淨化所使用的超濾等。據陳翠仙教授介紹,滲透汽化是不同於微濾、超濾、反滲透等的一種膜分離技術,其突出優點是能夠以較低的能耗實現蒸餾、萃取、吸附等傳統分離方法難於完成的分離任務。在石油化工、醫藥化工等工業中有大量恒沸點和近沸點物質需要分離,傳統技術能耗高、對環境的汙染嚴重,而滲透汽化透水膜技術比傳統技術節能1/2~2/3,是一種經濟有效的分離方法。同時,陳翠仙牽頭研究的滲透汽化透水膜項目還解決了膜在高濃度有機溶劑中長期使用的化學穩定性問題,使這一新技術在我國獨家從實驗室研究走向工業化應用,並建成了年產30萬平方米的滲透汽化複合膜及組件生產線。

滲透汽化透水膜項目開創了我國膜技術的新應用領域,充分顯示出作為“清潔工藝”的優勢和競爭力。滲透汽化透水膜項目的應用,一方麵提高了化工產品的純度,使化工產品更加安全環保,比如四川某生產油漆塗料的公司應用該技術後,所生產的塗料產品減少了有毒有害的化合物,迅速得到了國際知名塗料企業的大量訂單;另一方麵降低了能耗,促進了傳統工藝技術的提升改造,比如廣州某生產化妝品添加劑的企業采用該技術後,平均每年能耗降低了70%,在大大節約成本的同時減少了對環境的汙染。該技術被國內很多知名製藥和精細化工企業采用,在節能減排、安全環保方麵起到重要作用,為企業帶來了顯著的經濟效益、社會效益和環境效益。

切磋琢“膜”

陳翠仙早在20多年前就開始了對滲透汽化透水膜的研究。她回憶道,上個世紀80年代,也就是改革開放之初,我校提出教學與科研相結合,時任化工係主任汪家鼎院士提出要向國際前沿看齊,填補國內空白。於是,剛剛在歐美開始工業應用的滲透汽化透水膜技術進入了大家的視野。原來,滲透汽化的概念早在1917年就被國外學者提出,一直到20世紀80年代,世界能源危機的出現才加快了滲透汽化技術產業化研究的步伐。德國科學家於20世紀80年代中期率先開發出優先透水的複合膜,後來與瑞士的蘇爾壽公司合作,開始了滲透汽化技術的大規模工業應用。

1985年,包括陳翠仙在內的幾名化工係老師開始了對滲透汽化透水膜的研究。項目一開始就得到了國家的重視和支持,被列為國家自然科學基金“七五”重大項目和 “八五”重點項目。然而,即便如此,早期研究仍然麵臨著經費和人力不足的困難。

陳翠仙表示,同樣是國家自然科學基金重大項目,“七五”的科研經費可能還不到“十一五”的一個零頭,從中我們也可以看到改革開放以來國家對科技的重視程度在不斷提高。

早期研究的另一個困難是人手不足。陳翠仙回憶說,當時她們的教學任務很繁重,不但要承擔係裏的專業課,還要承擔全校化工原理課的教學;而研究生名額很少,很多科研工作是靠本科畢業設計來進行的。

到“九五”期間,經費和人力的狀況同時得到較大改善,據陳翠仙回憶,作為“九五”國家重點科技攻關項目,該項目的研究經費是“七五”期間的近20倍;加之國家擴大了研究生的招生規模,項目組同時在讀的研究生達到 16個之多。正是在這一階段,該項目的學術論文發表數、發明專利授權數都達到了高峰,陳翠仙所主持的滲透汽化透水膜的理論研究水平達到了國際水準。

2001年,該項目進入產業化實施階段,依托陳翠仙和她的團隊數十年的基礎研究技術成果,藍景膜技術工程有限公司成立。陳翠仙告訴記者,就在兩周前,上世紀80年代率先開發出透水膜的兩位德國科學家專程來到中國,參觀了藍景膜技術工程有限公司,兩位德國前輩對中國的研究成果及其在產業化中的高性價比讚歎不已,當即表示要在滲透汽化透水膜的進一步開發拓展方麵開展合作。

陳翠仙對3個月前溫家寶總理在國家科學技術獎勵大會上的講話記憶猶新:“麵對新的機遇和挑戰,世界主要國家都在搶占經濟科技發展的製高點。我們必須因勢利導,奮起直追,在世界新科技革命的浪潮中走在前麵。”從1985年陳翠仙和她的團隊樹立了向國際前沿看齊的目標,到2010年曾經的高者主動尋求與中國合作,陳翠仙向國際“膜”界的追趕之路足足走了四分之一個世紀。

道高“膜”重

回首20餘年在“膜”界的探索鑽研,陳翠仙感到*艱難的還是2001年以來的產業化過程,這也是其他很多科研項目麵臨的困境。她解釋說,科研項目從實驗到生產環節是非常艱難的,因為不同於實驗室裏的單一環境,產業化要適應不同的生產環境和各式各樣的工業體係,條件更為複雜多樣,常常會出現很多意想不到的問題。比如哈藥製藥總廠引入滲透汽化透水膜工業生產裝置後,一個月後就出了問題,而藥廠又不便透露製藥的工藝,因此很難判斷生產線環境的變化,給改進調整帶來了很大的困難。於是,陳翠仙親自到生產一線去考察,和企業的工程師們一起鑽研和摸索,經過多次調試後終於解決了膜在該企業中的應用問題。

在滲透汽化透水膜技術產業化的近10年裏,類似哈藥製藥總廠的情況曾多次出現。陳翠仙的碩士研究生江冠金畢業後留在了藍景膜技術工程有限公司,他對產業化過程中出現的種種問題感觸頗深。江冠金說,一旦在產業化過程中出現問題,陳翠仙常常會給予大方向上的指導,對問題的解決起到了關鍵作用。

產業化過程中的另一個困難是來自各方的壓力。陳翠仙說,技術一旦從實驗室走出去,就牽涉到投資方、廠方等多方麵的利益,很多科研項目都是因為在這個階段沒有頂住壓力而過早夭折。陳翠仙至今還記得7年前第一家企業引進滲透汽化技術時的情景。當時,廣州一家化工企業引進該技術後,不到一個月密封墊就漏了,企業老板非常生氣地打電話給課題組成員說:“我得拉著你一塊跳樓!”事後,陳翠仙和她的團隊趕到現場,與企業合作研究並*終解決了問題。她說:“產業化的這些年,我們就是這樣硬著頭皮頂下來的!真正的技術必須在應用中日漸成熟。”

陳翠仙的博士研究生秦培勇親曆了項目產業化的艱難曆程。現已在北京化工大學執教的秦培勇回憶說,項目的產業化過程中還出現過投資人資金鏈斷掉的問題,換作一般人可能就不想再“折騰”了。但陳翠仙憑著對“膜”事業的執著,感染了投資方和廠方,也讓她的研究團隊感動。沒有她的這份堅持,不可能有今天國家科技進步獎的肯定。

為了推進“膜”項目的研究,陳翠仙的研究生們常常在實驗室裏工作到很晚,但他們常說:“咱們的精力還比不上陳老師呢。”原來,年過半百的陳翠仙常常和學生們一起在實驗室裏工作到淩晨。陳翠仙說,在探索“膜”界的這20多年裏,她覺得*虧欠的是自己的家人。在研究的關鍵時期,正是她的兩個孩子成長*快、*需要關心和教育的時候。但由於工作繁忙,她很少能親自指導孩子。先生為了支持她的事業,停辦了自己創辦的公司。家人的支持,讓陳翠仙解除了後顧之憂,全身心地投入到膜技術的研究和產業化進程中。

在學生們眼中,陳翠仙是一個耐得住寂寞,甘於刻苦攻關的學者;在與其合作的企業家、工程師眼中,她是一個不畏艱辛、百折不撓的“鬥士”;在節能減排背景下迅速崛起的“膜”界,她開創了一個自主創新、奮力追趕國際先進水平、堅持不懈推進新興產業的成功範例。

陳翠仙教授(左一)和研發團隊成員在實驗室

陳翠仙教授(左一)和研發團隊成員在實驗室