香港政府正在研究反滲透技術用做海水淡化可行性方案

2014-05-12 18:44:50

admin

237

據中國水網2009年10月14日訊 2009年,香港的700萬人口,比100年前增加了15倍,每天290萬噸的汙水排放早已非維港的自淨能力所及。從小漁村成長為東方之珠,香港走過百年,治水亦已努力百年。全港80%食用水從142公裏外的東江太園取水口獲得,另外20%是自給,正是來自港區1/3陸地麵積的郊野公園收集雨水區。

早在引入東江水之前,香港政府就為水源問題作出過巨大努力。香港現有80%的樓宅鋪設了鹹水衝廁係統,這是與食水係統完全獨立的管網。這套“鹹水衝廁、淡水食用”的雙管網係統曆史,源自上世紀50年代後期。

俯身可取的海水,除了用於衝廁,其衍生出的“淡化水”,在香港也算是曆史悠久。

早在1975年10月,香港就建成當時全球*大的屯門樂安排海水淡化廠,這個耗資4.6億港元的海水淡化廠於1977年全麵投產,日產18萬噸淡水提供給香港市民使用。

當時建廠的政治背景是“文化大革命”,香港政府擔心內地政情會對東江供水產生直接影響,不敢過於依賴內地水源。直到1982年,這個淡化廠由於經濟成本過高而關門大吉,1992年被徹底爆破。

時隔30年,科技日趨成熟,海水淡化成本已大大低於當年。“現在每噸淡化水的處理費是7元,而從東江購入不到5元”,香港公開大學科技學院院長何建宗教授說,雖然海水淡化成本大降,但仍比東江水貴不少。

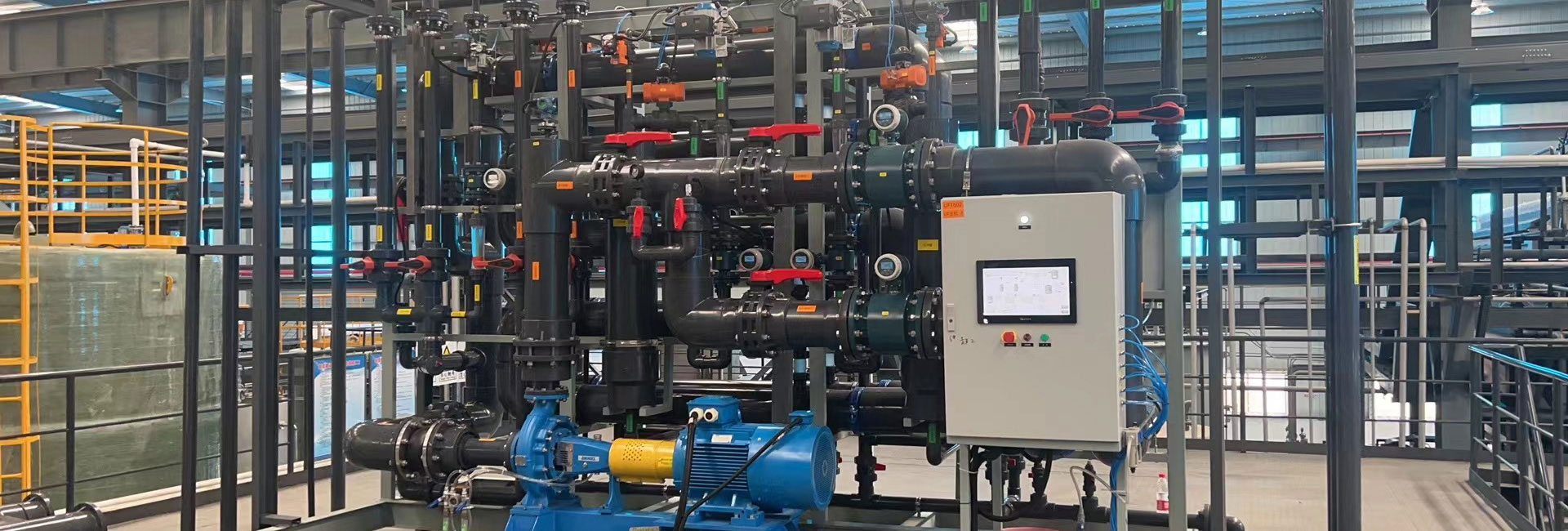

目前,香港屯門和鴨脷洲都正在進行用“反滲透技術”做海水淡化的可行性方案研究。

除了“淡化水”,“再生水”也被香港水務署看做*具經濟效益的新水源,但兩者的應用目前仍主要處於實驗階段。

在大嶼山的昂坪360旅遊景區及北區石湖墟,經過三級處理(即*高水平的汙水處理程序,結合物理、化學和生物原理,以除去汙水中的營養物和任何餘下懸浮固體)的“汙水”被用作衝廁、花木灌溉以及其他非飲用性用途。

“楊利偉上太空都是飲這樣的水啦,其實那滴水是汙水還是食水完全看你自己怎麽衡量。”何建宗教授打趣說,理論上經過三級處理的汙水是可以食用的,比如,新加坡已經將再生水免費派發給學生,但現在香港人在心理上還是很難接受。

與香港同樣缺水的新加坡,擁有450萬人口,日常用水有15%來自汙水處理的“再生水”,10%是經反滲透膜技術處理的“淡化水”。

雖然,港府與廣東省簽訂的東江供水協議預計可以持續為香港供水至2030年,但是,學者一直提醒港人對本港水源問題應“居安思危”。

“隨著珠三角不斷發展人口增多,水資源開始缺乏,珠三角的經濟實力也不斷趕追香港,廣東省會不會無限量供水給香港呢?”何建宗擔憂。

不隻依賴他人,靠自身能力獲得水資源,這已獲得港府重視。2008年,香港水務署製定了一個涉及方方麵麵的“全麵水資源管理計劃”。

在“再生水”、“淡化水”兩種熱門水源之外,香港大學地球科學係博士焦赳赳,正在思考將海底地下水作為未來新水源的可能性。他稱,初步研究表明:在香港某些海域,海底30至40米土層以下的海底地下水鹽度很低,可以用較低成本就能處理至適宜食用水平。

談及香港治水,“雨汙分流”是不能不提的亮點。不少接受采訪的香港人,都對這套“英國佬”的係統讚口不絕。而雨水和汙水用兩套獨立渠道進行收集和排放,亦可謂駕馭整個排汙體係的“中心思想”。

目前,約275座遍布全港的汙水處理廠和泵房由渠務署負責,同時維修總長超過1600公裏的汙水渠網絡,整個香港汙水收集率達93%(約270萬噸)。

汙水,無論是有鹽分的“鹹水汙水”還是人們日常食用的“淡水汙水”,通過同一汙水係統,被送往香港各區汙水處理廠進行處理後排放進維港。

“淨化海港計劃”一期工程自2001年底竣工投入運營以來,“成效很昭然”,23.6公裏的深海隧道每天將140萬噸“一半香港人”排出的汙水收集到昂船洲島汙水處理廠,經處理後在西麵通過海底排放管排入維港。然而,這也直接導致荃灣至少4個泳灘關閉。原因是荃灣一帶水域受到汙染,經過“一級半”化學強化處理的汙水集中排放會令海水大腸杆菌嚴重超標。香港渠務署在已經進行的淨化海港二期工程中加入“汙水消毒”項目,主要針對超標排放的大腸杆菌。

渠務署高級工程師曾國良說,今年年底將完成的消毒設施,對昂船洲每天處理的140噸汙水全部進行消毒之後再排放,消毒係統的使用有望進一步改進維港水質,荃灣泳灘極可能重開。

猶如大樹主幹,而那些紛繁複雜的繁茂枝葉,延伸至香港1100平方公裏範圍內的整個排汙設施,“可以說我們鋪了差不多100年”,渠務署助理署長戴德謙說。